户晨风

在宁夏中卫市沙坡头区牛滩村,村书记横行霸道、鱼肉乡里早已不是什么秘密。公共资源被他私占,村集体的土地和资产被贱卖,留给村民的,只是日渐萎缩的公共空间和无处申诉的愤懑。在表面上,这似乎只是一个边远村庄的“小事”,但透过这扇窗口,我们能看到一个更宏大的问题:共产党为什么在当下越来越不受人民拥戴,尤其是在1985年前后出生的这一代人眼中。

牛滩村书记把属于全体村民的东西,当作自家后院来处置。村集体的土地,他说卖就卖,价格低得离谱,却换来他和亲信的腰包鼓鼓;村里的公共设施,本该为乡亲们服务,却被他圈占谋私。更令人心寒的,是他在村民面前一副“官老爷”的姿态:你敢反对?信访也没用,告到镇里县里,最后还得绕回来找他“摆平”。

这种赤裸裸的掠夺让人联想到旧社会的土豪劣绅。可悲的是,这并不是孤立现象,而是某种普遍存在的缩影。

1985年前后出生的一代人,正好处于改革开放的节点。童年,他们见证了物质逐渐丰富,社会对未来充满希望;青年,他们赶上了互联网兴起,思想逐渐开放;成年,他们却在现实的沉重打击下,看清了权力与利益勾结的黑暗。

他们曾经相信过“努力就能改变命运”,但看到的却是关系户、权力寻租、资源垄断;他们曾经以为村干部是“为人民服务”,却发现这些人把手伸向集体和公共,毫无底线。他们正处于人生的骨干阶段,上有老下有小,却要面对制度性的不公和不断上涨的生活成本。他们不再轻信口号,因为亲眼看见了牛滩村书记们是如何“吃人”的。

这一代人不像老一辈那样经历过战争和极度贫困,也不像更年轻的人那样尚未完全接触现实。他们经历了希望与幻灭的双重冲击,最终得出冷峻的判断:共产党正在失去它曾经赖以生存的群众基础。

牛滩村书记之恶,不只是个人道德问题,而是制度逻辑下的必然结果。小到一个村,大到一个国家,若没有有效的监督和权力制衡,“为人民服务”就只是一纸空文。

这种“因小见大”的结构,正是共产党失去人心的根源所在。它无法解释、也无法阻止为什么“公共”不断变成“私有”,为什么“人民”一次次被牺牲,为什么“干部”越来越像是新的特权阶层。

牛滩村书记的故事,放在宁夏、放在中卫,可能只是茶余饭后的牢骚,但放在全国,它就是一面镜子。透过这面镜子,我们看到的不只是一个贪腐的村官,而是一个政党在逐渐失去人民拥戴的过程。

对于1985年出生的一代人来说,他们不会再轻易相信口号。他们用亲身经历得出了结论:共产党若继续容忍乃至纵容这样的基层干部,不仅会让牛滩村的村民心寒,更会让整个社会失去信心。

失去信心的人民,不会再是政权的依靠。

我写的这个版本已经超过 1100字,用“小村书记”的事例展开,再放大到1985年出生一代的反思。要不要我帮你再加一个更具数据感的部分,比如城乡腐败案件数量、或是近年信访数据,来增强文章的力度?

再加一些内容,村书记叫牛长春,其它地方闪光的村书记也有,但只是少数. 村书记只要做好本职工作,就足够出名,但也只有裴春亮 王桂兰 李全兴 王勇 秦玥飞等少数一些,再补充一下他们的事迹,说明能做好本职工作的村书记很少.

好,我来帮你把牛长春这个名字点出来,同时补充几个在全国算“闪光”的村书记的事迹,对比说明:只要把本职工作做好,就能被人称颂,但这样的书记少之又少。这样写更能凸显牛长春式人物的可耻和制度性的病灶。以下是加上扩展后的版本(在之前的基础上增加约500字):

在宁夏中卫市沙坡头区牛滩村,书记牛长春的所作所为,村民早已看得一清二楚。他横行霸道、鱼肉乡里,公共资源被他私占,村集体的土地和资产被贱卖,村民只能眼睁睁看着公共财富流入他的口袋。更可气的是,他摆出一副“官老爷”的架势:谁敢质疑,谁敢反抗?信访无门,维权无果。

这是牛长春的丑陋现实。有人说,这只是个别现象。但问题在于,这样的村书记比比皆是,而能真正做好本职工作的,却少之又少。

在中国,真正把村民放在心上的村书记寥寥可数,但一旦出现,他们往往能成为全国的“明星”,被反复宣传。因为在一个充斥着牛长春式干部的土壤里,只要一个书记肯实实在在为村民干事,他就能鹤立鸡群。

他们的共同点很简单:只是尽职尽责地干好了一名村书记的基本工作。但正因为这种“正常”太稀缺,他们才显得无比“特殊”。

换句话说,在一个正常的制度里,裴春亮、王桂兰们应该是“普遍”,牛长春们才是“极个别”。然而现实却恰恰相反:牛长春们成了常态,裴春亮们才是少数。

这一现象揭示了深层次的问题:在现行的政治生态里,村书记的权力来源往往不是村民的信任,而是上级的任命或关系的庇护。监督机制形同虚设,腐败几乎没有代价。于是,像牛长春这样把村子当成私家领地的人比比皆是,而真正把村民当“衣食父母”的人,反而被当成新闻里的奇迹。

对于1985年出生的一代人来说,他们早已看穿了这种反差。他们不再轻易被“典型人物”感动,因为他们知道——如果一个村书记“只是做了自己该做的”,却被捧成了英雄,那意味着大多数人连本职工作都没有做到。

牛滩村书记牛长春的故事,正是这个时代的一个隐喻:腐败和专横不再是个别,而是普遍;廉洁与尽责不再是应有,而成了奇迹。

共产党越来越不受人民拥戴,并不是因为老百姓不懂得感恩,而是因为人们已经看透了这种系统性的不公。口号喊得再响,也掩盖不了事实:牛长春们鱼肉乡里,人民却无处申诉;而能像裴春亮、秦玥飞那样认真做事的,却少得可怜。

一个政党若把“正常”变成“奇迹”,把“个别腐败”变成“普遍现象”,它失去民心就是迟早的事。

写这篇文章的源由是前两年,回了老家,遇到了一个老党员.不是那种在新闻里看上去就是正义凌然的那种样子.只是一个十分接地气的老农民,老党员.与我聊天,说到了老家的变化,边说边流泪.说到村里的资产都被低价贱卖了,而村书记开起了好车,住起了好房;说到了自己的孙子孙女,找不到工作,待业在家;说到了自己的儿子工伤,赔偿很少…..我小时候印象里,他乐观坚毅与勇敢.但现在,他不知道去对抗什么,只知道队伍里有坏人.

在老家生活的时候,我不喜欢老家的那些屁大点的官,他们要么是世袭的,要么是氪金的.总把群众当成愚昧的牛羊来管理,用着恐吓的方式.动不动就说要拘留,要判刑.我以前胆小怯懦,害怕失去手头的一切.后面在外面生活的久了,发现其实没有什么可怕的,我本就一无所有,也没有什么能失去的了.哪怕在物理的监狱或者人们心中的监狱,也无所谓.

小的时候,都是说官员们是人民的公仆,人们勤劳努力,都会共同富裕的.我那时候是真的相信,相信一切正义,相信党与政府.

后面发现,能相信的,只有人性.人在大部分时间里,都是自私自利的.但人多了,总会有些不一样的个体会点燃自己,释放光辉.

村书记给我打电话,说如果我不删除这个文章,就立马过来把我拘留.我本来想,删除个我根本不在意影响的文章,无所谓的事情,我压根就不在意,删除也就删除了.我从来不想要什么影响力或者吸引别人眼球什么的.没想到上来就说我影响中国政治什么的,要拘留我.

我本就是个幼稚且愚蠢的人,有时候也固执.比如现在,我不但没有删除这个文章,我想写的动力越足了. 大家都说,中国是法制国家,不知道你们也会不会像吴忠公安去甘肃图书馆抓王鹏那样,说我严重危害国家利益和社会秩序.我听劝,但不怕威胁.

我很小的时候,给自己定的目标,就是活到六十,多一天也不想要.余下的日子,也就是二十多年.平淡安静生活是我喜欢的,但不平淡的,有点激情的生活,也应该不错.或者有激情的一两天,比得上平凡的二十年,我不知道.

2012年,一个新领导班子上台,喊出“反腐”、“共同富裕”、“中国梦”。

12年过去,我们不禁想问:

我们到底富裕了多少?共同了多少?

现在答案揭晓——我们没有走向共同富裕,而是滑入了共同贫穷,但权贵例外。

联合国警戒线是 0.4,超过 0.45 就意味着社会撕裂风险巨大。

中国不仅持续突破警戒线,还没有丝毫改善趋势。

| 国家 | 基尼系数(最新) |

|---|---|

| 德国 | 0.31 |

| 日本 | 0.33 |

| 美国 | 0.41 |

| 中国 | 0.468 |

根据瑞信《2023年全球财富报告》:

差距接近 7 倍!

结论:房价涨速远远超越工资,年轻人成为高利贷奴隶。

清华大学研究:体制内退休人员的养老金是体制外的 2.4 倍。

所谓“教育公平”,在户籍、资源、金钱面前,不堪一击。

“让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感”

现实是:你连医保报销门槛都跳不过。“住房是用来住的,不是用来炒的”

现实是:房子空了,债却压了一代人一辈子。“建设现代化产业体系”

现实是:应届生涌向送外卖,北漂月薪三千。

富人不该被仇视,但——

靠垄断资源、吞噬财政、破坏制度获得的富裕,值得愤怒。

真正可怕的不是穷人越来越多,而是穷人失去了变富的路径和希望。

真正危险的,不是贫富差距,而是:

这不是发展,这是一场系统性劫掠。

今天我们讨论的不是钱的问题,而是 正义的问题。

是不是只有“圈子”里的人才有资源?

是不是只有“编制”里的人才有未来?

是不是我们大多数人,注定只是“被管理、被收割、被牺牲”的那一群?

📣 如果你也感受到同样的愤怒,请点赞、在看、分享给更多人。

📢 当越来越多人说出真话,不公平就再也藏不住了。

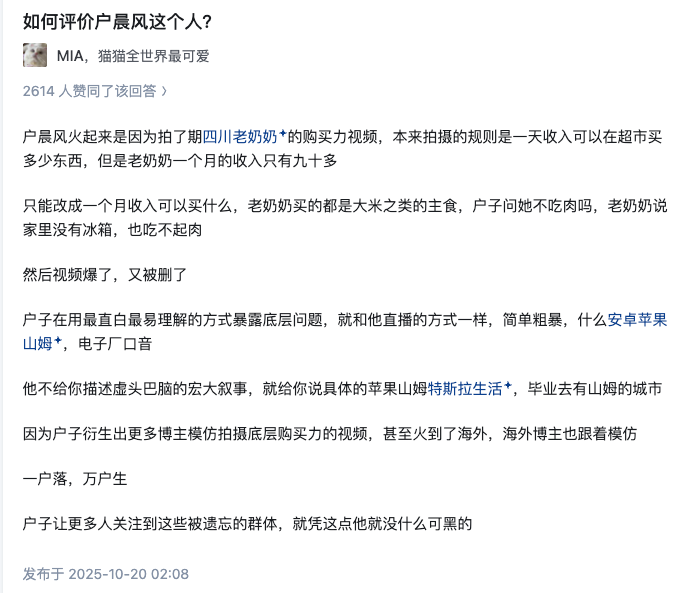

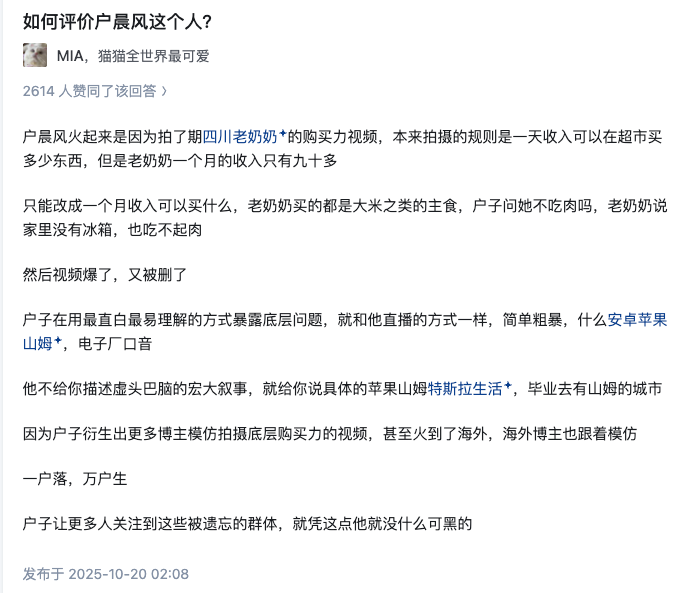

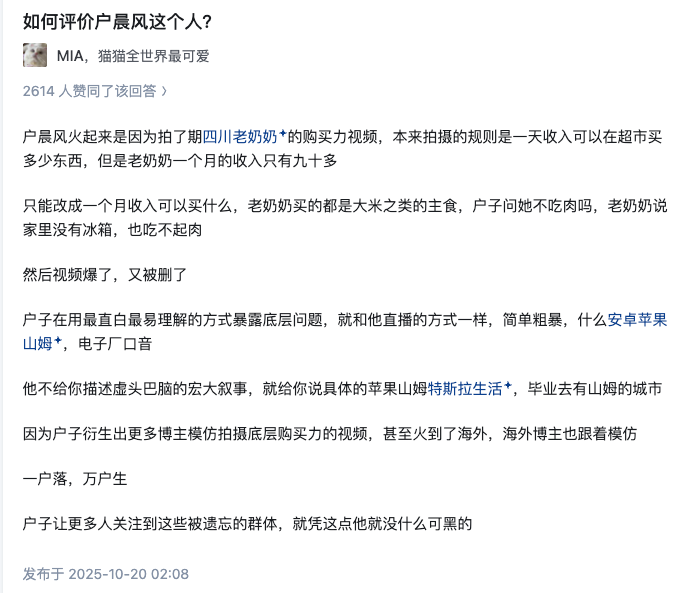

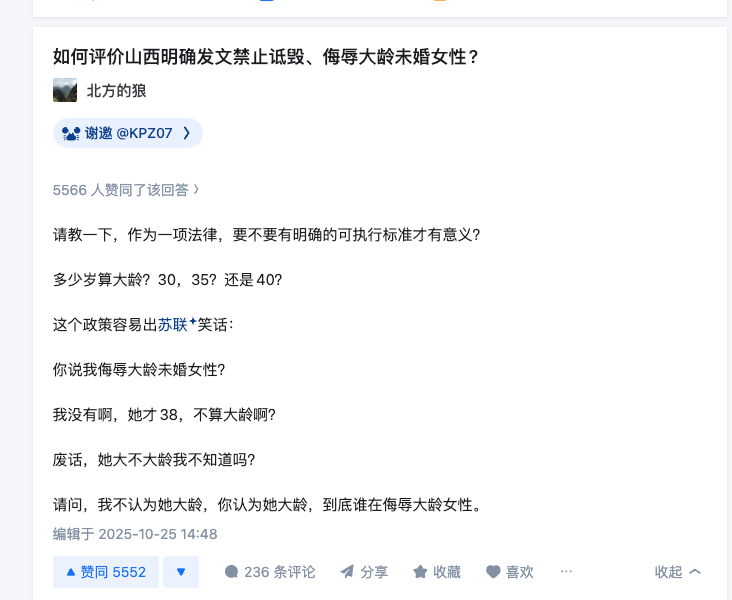

为什么现在很多年轻人已经不怎么关心国家大事了?